Por Arturo Volantines

La destrucción de una nación o de un bosque es una de las constantes de la historia de la humanidad. Cuando los Medos o los Tártaros avanzaron sobre el mapa, dejaron, como una peste negra, la tragedia y la desolación.

De las ruinas, volvieron a levantarse los poblados, los edificios y los sueños; porque son estos últimos, los que mueven definitivamente a la humanidad y la liberan del dolor, convocando corazón y ojos hacia el horizonte.

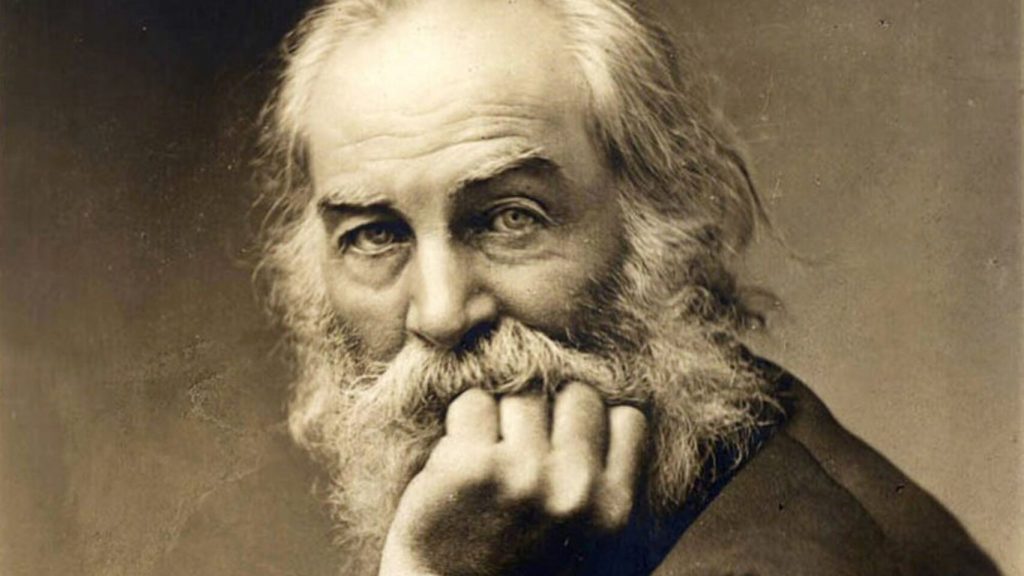

En Canto a mí mismo, Walt Whitman se celebra y se voltea a sus anchas en la hierba del estío, pero es un estar en sí mismo, en concordancia con cada átomo de su alrededor. Dice, que las «casas y estancias están llenas de perfumes», porque su canto es una invitación de paz y esta paz es un árbol que crece y echa raíces desde el pecho del hombre.

Después de recuperado el ser, se afianza la cultura: las formas de vivir, de relacionarse y de luchar. En esa batalla, surge el alma colectiva, el imaginario y el protocolo.

En medio de ese bosque, surge también el alma individual, como un pan sacado del horno hogareño; pero, que, obedeciendo a la matriz, busca moverse entre el tanteo y lo desconocido: busca salir de su propia caverna. Y así, en los mejores hombres que se alejan, se fortalece y recrea el imaginario colectivo cuando estos vuelven al ethós en su avanzar.

Pero, Hojas de hierba, también es un canto a la libertad: a la democracia, donde «el pato salvaje guía su bandada a través de la fría noche». Y, sustancialmente, es un canto de amor al prójimo; porque, dice Whitman: «quien camina un estadio sin compasión camina a su propio funeral metido en su mortaja».

Desde la infancia, el hombre va conformando su ser en concordancia con su pueblo, pero cuando este pueblo se vuelve cáscara trasmite su mal-estar a la colectividad. Por ello, es necesario que el individuo se ejercite en su pueblo, en sus raíces y se empape de la greda de su colectivo.

Cuando este hombre se distancia de su canto, de su paradigma y de su poesía camina sobre el aire: se debilita y pierde substancia. En el caminar queda propenso a la peste, a la mordedura del perro y, sobre todo, queda expuesto a la desdicha. Finalmente, este hombre termina destrozándose el alma y se convierte en una cosa que no tiene destino.

Pero la lluvia de Dios y la necesidad del bosque suelen caer misericordiosamente sobre esta coronta y la vuelven a convertir en maíz.

De la misma muerte, el hombre puede volver a levantarse, volver a respirar y a mirar en los miles de estrellas la alegría de vivir.

Ese hombre, arrodillado frente al infinito, puede recuperar los ojos, para mirar el arcoiris que atraviesa el cielo. Del fango, donde había caído, puede volver a florecer, para alimentar al mundo.