Pocos elementos de la naturaleza nos identifican más que la Cordillera de los Andes. Este impactante murallón que recorre casi toda nuestra geografía, marcó y sigue marcando nuestras vidas. En el caso de nuestro país, ha fortalecido la idea de insularidad tan propia de nosotros. Separados del mundo por el desierto en el norte, los hielos en el sur, el océano por el poniente y la cordillera por el este, Chile parece una isla que navega en los confines australes del continente americano. Las estribaciones que bajan de las altas cumbres, para estrellarse en el Pacífico, sobre todo en esta tierra, acentuó también el peso de la montaña en el carácter del chileno. Chile es un país de rincones, dijo Mariano Latorre, refiriéndose a la infinidad recodos que abundan en nuestra geografía, y Benjamín Subercaseaux habló de una conducta cerril al referirse a los rasgos del chileno. Nuestra mirada siempre se estrella con la montaña, ahí está el límite de nuestro alcance y aquello, dijo Subercaseaux, nos concedió parte de nuestra particular forma de ser.

Los chilenos tenemos una identidad que nos diferencia de nuestros hermanos latinoamericanos. Parte de esa identidad derivó del territorio en el cual se asentaron nuestros antepasados; parte también, y muy importante, de lo que nosotros mismos hemos sido capaces de crear creado. Chile, decía don Juan Egaña, uno de los precursores de la Independencia y figura clave en los albores de la República, es como un inmenso dragón que no puede hacer uso de su fuerza porque carece de brazos. Somos pocos y de escasas luces y eso impide, agregaba Egaña, aprovechar las bondades del territorio.

En mi opinión, Egaña funda en sus textos dos de los mitos más importantes que marcan nuestra identidad. El de la belleza y fertilidad del territorio y el de una población que no está a la altura de lo que Dios o la naturaleza nos concedió por hogar. A lo largo de toda nuestra historia hay una suerte de mirada hosca hacia el chileno, a veces autoflagelante, que contrasta que la imagen que tenemos de nuestro territorio.

La canción nacional es una apología y exaltación del territorio.

Puro Chile es tu cielo azulado

Puras brisas te cruzan también

Y ese campo bordado de flores

Es la copia feliz del edén

La cordillera y el mar dotaron de mayor belleza al edén. Hemos vivido con esa convicción. ¿Y nuestra gente? ¿Dónde están los chilenos? ¿Qué son? Apenas encontramos una breve alusión al valor del araucano y a los soldados, cuya estrofa separó más que unió; en el resto, el chileno pasa inadvertido. Casi invisible, como a veces nos gusta aparentar o parecer. Sobrios, moderados, cuidadosos y respetuosos, valores todos muy positivos, pero que esconden una suerte de incomodidad por debilidades que nos atribuyeron en el pasado.

Ya decía que Egaña nos imaginó pocos e intelectualmente limitados. Más adelante, Portales se empeñó en hacernos creer que la democracia era el sistema que convenía a todos los pueblos, menos al chileno. Díscolo, con una cierta dosis de irresponsabilidad y sin preparación, el chileno, creía Portales, necesitaba un gobierno fuerte que impusiera orden donde la disposición de la gente hacía impensable un sistema que permitiera traspasarle cuotas de poder. Por esos mismos años, José Victorino Lastarria escribió su Manuscrito del Diablo en el cual decía que en este país se podía nacer y vivir ciego y sordo sin que nada se desaprovechara. En medio de tanta mediocridad, escribía Lastarria, da lo mismo ver y escuchar, que permanecer en la oscuridad y el silencio.

Más tarde Vicuña Mackenna y todos los intelectuales que apoyaron la renovación política que se produce durante el gobierno del presidente José Joaquín Pérez, encontraron la fórmula para superar este problema: abrir las puertas a la inmigración europea. Es cierto que Chile tenía poca población y que, como en el resto de nuestra América, incluyendo a los Estados Unidos, necesitaba brazos para progresar. Sin embargo, ese no fue el único motivo por el cual se buscó en Europa lo que faltaba en Chile. Se tenía el firme convencimiento que el europeo mejoraría la raza y transmitiría a nuestra población aquellos valores que no tenía y que eran tan necesarios para superar esa mediocridad que se atribuyó al chileno.

Los resultados no fueron tan alentadores. La literatura de comienzos del siglo XX siguió insistiendo en las limitaciones de nuestra población. El roto, figura que encarna a la chilenidad, continuó apareciendo como un sujeto sin voluntad, que arrastraba a sus mujeres a una pobreza agobiadora por una conducta casi imposible de corregir. Como en algunas partes de América, se llegó a pensar en un pueblo enfermo, responsable de lo que más tarde llamaríamos subdesarrollo. Vicente Huidobro, un pensador excepcionalmente crítico, fue aún más lapidario. En su famoso Balance Patriótico, publicado en 1925, nos describió como un “país que apenas a los cien años de vida estaba viejo y carcomido, lleno de tumores y supuraciones como un pueblo que hubiera vivido dos mil años y se hubiese desangrado en actos heroicos y conquistas. Todos los inconvenientes de un pasado glorioso, pero sin gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber tenido apogeo. Un país que se muere de senectud y todavía en pañales…”. En Chile, concluía Huidobro, el odio a la superioridad se ha sublimado hasta el paroxismo y el chileno carga “la desconfianza del idiota y del ignorante que no sabe distinguir si le hablan en serio o si le toman el pelo”.

¿Por qué esa ira contra el chileno, descargada por nosotros mismos? ¿Por qué en el resto del siglo XX las desconfianzas hacia el chileno justificaron una dictadura que debía resguardar al país de los excesos de la turba descontrolada? ¿Por qué todavía damos cabida a gente que cree que su deber es pensar y decidir por los demás, con verdadero menosprecio, en algunos casos, por las opciones de la mayoría? ¿Qué ocurre en Chile?

Creo que una de las claves para entender este hecho tiene relación con la forma como hemos asumido la constitución de nuestro ser. A mi juicio, cuando miramos hacia el pasado, hay una herencia que nos estorba o nos incomoda. Hijos de España, América y Africa, por nuestra sangre corre la que aportaron los españoles que llegaron en el siglo XVI, los esclavos negros que vinieron con ellos y la del indígena que se abrió para recibir el torrente que vino de afuera. Somos un pueblo mestizo que almacenó las virtudes de los tres grupos que se unieron en nuestras tierras; sin embargo, desde muy temprano se nos inculcó la idea de que el mestizo se quedó con los defectos de los tres. Un obispo del siglo XVII dijo, en los territorios que hoy conforman Bolivia, que éramos hijos de Satanás. El demonio metió su cola y fruto de esa intervención resultó el mestizo. En mi opinión, esa imagen resume un tremendo menosprecio por el aporte indígena y del esclavo africano, a los cuales se les responsabilizó de la mayoría de nuestras limitaciones.

El menosprecio por nosotros mismos recorre todo nuestro continente. El venezolano Rufino Blanco Fombona, coetáneo de Huidobro, decía que los latinoamericanos somos espíritus sin geografía, poetas sin patria, autores sin estirpe, inteligencia sin órbita, mentes descastadas. Y el argentino Carlos Octavio Bunge fue aún más lejos. Describió a un indio sin futuro, avergonzado, aniquilado por la civilización. Por eso, los mestizos y mulatos, son impuros, atávicamente anticristianos, son como las dos cabezas de una serpiente fabulosa que rodea, aprieta y estrangula a una hermosa y pálida virgen: Hispanoamérica.

Creo que esta imagen no puede ser más dramática: nuestro continente estrangulado por nosotros mismos, por aquellos cuyo único drama consiste, precisamente, en ser excluidos y aplastados por una cultura que siempre los discriminó negativamente. Con razón el peruano Manuel González Prada llegó a decir, donde se lee barbarie humana, tradúzcase hombre sin pellejo blanco.

Más cerca de nosotros Octavio Paz señaló que la historia de México, como la tanto otros países de nuestra América, es la del hombre que busca su filiación y que termina viajando a su catástrofe. Es un hombre triste, que habita una nación creada por una minoría que impuso al resto su propio proyecto, un proyecto que niega su historia y su pasado. Como el chileno, un hombre que según Joaquín Edwards Bello ha perdido la fe en el futuro, que no confía en su suerte y que cree que todo va del mal en peor. Jorge Icaza, el notable escritor ecuatoriano en un texto que me parece notable, describió el drama de los pueblos que renuncian a su pasado y viven envueltos en temores y desconciertos. Nos hemos transformado en hijos del viento. Los mestizos, escribió Icaza, son la palabra que arde en la sangre de la indiada, desde la oscura fantasía de Taita Viracocha y la memoria trágica de la aparición de los hombres blancos y barbudos que llegaron con el viento, de improviso, en aras de la casualidad, que surgieron de los páramos, de la marigua, del mar. Es la herida del alma, la herida pudriéndose en la encomienda, el concertaje, el latifundio, supurando desconfianzas y extraños rencores para todas las gentes que no son de su refugio.

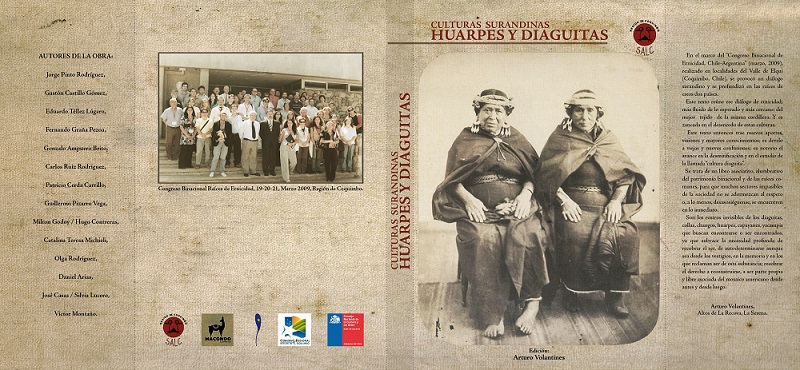

Decía antes que todo esto es el resultado del alejamiento de nuestras raíces más potentes: las del mundo indígena que se unió al español y de la del esclavo que vivió su drama en las haciendas de sus amos, cuando no pudo escapar al palenque o al quilombo. Sin embargo, con la misma fuerza con que podemos denunciar esta tendencia tan corrosiva para el alma o las almas nacionales, tendríamos que reconocer que, a lo largo de nuestra historia, hubo voces que se levantaron en protesta y que defendieron lo nuestro. Desde el propio mundo indígena y también desde los letrados que supieron respetar la diversidad. Como ocurre hoy en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, por nombrar algunos países, con todos aquellos intelectuales y hombres de gobierno que luchan por el respeto de nuestros pueblos aborígenes que tanto aportaron a nuestro desarrollo. Y este es, a mi juicio el primer mérito de este Congreso Binacional. Rescatar aquellas voces para intentar una hermandad desde las raíces más profundas que compartimos chilenos y argentinos. Sin embargo, no es el único.

Junto a esta identidad fracturada, decía al comienzo, ha predominado entre nosotros la idea de una de insularidad, por lo menos en el caso de Chile, que nos separa de nuestros vecinos. A lo largo de la historia republicana hemos repetido reiteradamente que nuestro destino está en Europa y que en esa dirección debemos marchar. Tal vez, es una expresión más de la renuncia a un pasado que quisiéramos olvidar. Miramos al futuro sin reparar en el pasado y bien sabemos el costo que tiene esta actitud.

Nos esforzamos por firmar tratados con naciones de las cuales nos separan kilómetros de distancia física y cultural, a pesar de los avances en las comunicaciones. Nos parece que el progreso sólo llegará si nos acercamos a ellas. El sueño del siglo XIX fue hacer de nuestro Mapocho el Sena de América Latina, para repetir aquí las hazañas de los girondinos que se empeñaron en cambiar el rumbo de la historia francesa. Más tarde nos imaginamos los ingleses del sur; luego vivir en la Suiza de estas latitudes; más tarde alguien acuñó una frase cavernaria que nos avergüenza frente a nuestros vecinos y lastima los espíritus: nos va bien, pero vivimos en un mal barrio. ¿Cómo es posible llegar a estos excesos?

Sólo el desconocimiento de nuestro pasado puede explicar esta actitud. Las fronteras actuales son fruto de la construcción de los estados-nacionales que nacieron en el siglo XIX. Argentina y Chile se dividieron por una línea que corrió contra la historia. Desde tiempos inmemoriales, la Cordillera fue un escollo que los pueblos aborígenes sortearon por diversos flancos.

En el norte, los pobladores del desierto subieron o bajaron del altiplano, para unir la sierra con las templadas aguas del Pacífico. Con ellos viajaron productos y prácticas culturales que aún se conservan. Más sur, en estos valles generosos que recorren la conmovedora geografía de Atacama y Coquimbo, los viajeros se dirigieron a Calingasta o a las tierras más fértiles de la Rioja y San Juan. Cuyo y Coquimbo tejieron una hermosa historia de alianzas que he leído en innumerables expedientes que se conservan en los más diversos archivos que he revisado como historiador. Fue, además, una historia que escuché de niño, en las profundidades del Valle de Elqui, de voces mágicas convertidas por el tiempo en recuerdos imborrables. Desde entonces la Cordillera ha sido para mí el refugio en el cual se encuentran aquellos relatos contados por campesinos y arrieros que unían las dos puntas del camino, sin reparar en distingos de países. Eran voces cantarinas de hombres y mujeres que relataban incansablemente el ir y venir de quienes cruzaban los boquetes cordilleranos en una y otra dirección. Su sonido aún resuena en mis oídos, junto al murmullo de las aguas que bajan por el río Claro antes de juntarse con el Turbio, en valles estrechos formados por cerros de coloridos indefinidos.

En el sur, mapuches, pehuenches y ranqueles, convirtieron el mundo de las Pampas y la Araucanía en un todo que recorrían infatigablemente en busca de riquezas y poder. Es impresionante admirar hoy día la ingeniería indígena que unió, mediante las rastrilladas, enormes distancias, carentes de agua y recursos. Los mapas antiguos no dibujaron nuestros territorios de norte a sur, los presentaron de este a oeste, del Pacífico al Atlántico, unidos por lazos amenazados cuando los estadistas que formaron nuestros estados nacionales concluyeron que lo mejor era abandonar el sueño bolivariano de una América unida, para reemplazarlo por países que poco a poco se fueron distanciando.

Creo que no hay que renegar de nuestra historia. Así la construimos en el siglo XIX y así la vivimos desde entonces hasta el día de hoy. Sin embargo, nuestro deber como intelectuales es volver sobre nuestras raíces, explorar en el pasado experiencias que nos permitieron vivir durante siglos y aprovechar sus enseñanzas. Nuestras alianzas con naciones lejanas pueden ser muy provechosas. Argentina y Chile viven hoy de lo que exportamos a mercados muy distantes; la soya y el cobre reemplazaron a la carne y al salitre, como antes a las lanas y la plata. Nadie niega lo que eso significó para nuestras economías y los procesos históricos que se desencadenaron después de la Independencia; pero, ¿por qué renunciar a alianzas con vecinos más cercanos que permitan aprovechar las potenciales de territorios y poblaciones dotados de enormes riquezas? ¿Por que no fortalecer los lazos entre pueblos hermanos que tienen tanto de común?

El destino de nuestra América será más feliz si asumimos que las fronteras nacionales debieran convertirse en vínculos que abran las puertas a entendimientos de pueblos que tienen un pasado y desafíos comunes. La unidad latinoamericana no debería ser sólo expresión de la canción popular o el sueño de poetas e intelectuales que añoran la hermandad que proclamaron muchos de nuestros padres de la patria y que esperan se concrete miles de campesinos y trabajadores atrapados por la pobreza en territorios tan inmensamente ricos.

Este es un segundo mérito de la reunión que se inicia esta tarde de verano que ya más parece otoño. Aquí, en la tranquilidad de esta ciudad centenaria, y del Valle de Elqui, el mismo valle conmovedor que recorrió Gabriela Mistral en sus años de infancia y en el cual se empampó de una etnicidad indígena y mestiza que paseó con orgullo por todo el mundo, podremos reflexionar sobre el profundo sentido de la hermandad latinoamericana.

RAICES DE ETNICIDAD vale por esto y más aún por la oportunidad que nos brinda para estrechar lazos fraternos entre estudiosos de Cuyo y Coquimbo que entienden que la Cordillera separa, pero une a la vez, en territorios poblados desde hace muchos años por pueblos indígenas que hoy viven en nosotros. Somos intelectuales convencidos que representamos identidades complejas, enriquecidas por el aporte de muchas sangres que corren como ríos por las venas de América Latina.

Aquí escucharemos las voces de quienes piensan e interpelan al resto de la comunidad en un esfuerzo por enfrentar el futuro con la certeza que el desarrollo se logra no sólo por mostrar indicadores que tienen relación con la vida material. Aunque gravitan enormemente en nuestras existencias, no lo son todo. También pesan los recuerdos que se anidan en lo más profundo de nuestra condición de hombres y mujeres que tenemos pasado e historia.

De esto oiremos hablar en estos días, de los indígenas de la Villa San Isidro de Vicuña, de los que vivieron más al sur, en Valle Hermoso, de su sujeción y aportes a la identidad, de los diaguitas del pasado y el presente, del pueblo huarpe, de las ofrendas para cruzar la cordillera, de la emergencia de los pueblos originarios de San Juan, de la educación interbilingue, de los diaguitas arqueológicos y etnohistóricos, del patrimonio turístico sustentado en los pueblos originarios, de la continuidad, disfraz y ocultamiento de la raigambre indígena del Valle del Limarí, de su transfiguración étnica, de programas universitarios de asuntos indígenas, de la situación que viven hoy estos pueblos y de algunas experiencias de enseñanza en el aula de la escuela pública de San Juan.

Argentinos y argentinas, chilenos y chilenas nos reuniremos en estos días para reflexionar sobre estos temas y afianzar lazos de hermandad que esperamos sean cada día más sólidos. Tengo la certeza que compartiremos saberes e ignorancias que nos permitirán irnos con la convicción que la Cordillera, una vez más, separa; pero, une por los esfuerzos de todas y todos los que vivieron y viven en estas tierras.

No puedo terminar mis palabras sin expresar mis agradecimientos al Comité de Integración de Coquimbo y San Juan y al Grupo de Trabajo que se ha esforzado durante estos dos últimos años en involucrar a universidades, organismos del Estado y profesionales de las ciencias sociales vinculados a estos temas. Entiendo que ellos decidieron invitarme a intervenir esta tarde para dirigirme a Uds.; sin embargo, personalmente ha sido mi amigo y colega Patricio Cerda, quien se ha encargado de trasmitírmelo personalmente, por eso me he tomado la libertad de nombrarlo, a pesar que debo pedirle disculpas por hacerlo, porque expresamente me pidió que no lo hiciera; no podía dejar de hacerlo. Patricio Cerda acaba de publicar, además, un hermoso libro, Patrimonio Cultural Indígena, que está en el espíritu de este Seminario.

Con la alegría de compartir con Uds. estos días en los que evocaremos nuestro pasado y soñaremos un mundo mejor, les agradezco haberme seguido en mis reflexiones.